Oberlandesgericht Celle

Beschl. v. 17.11.2009, Az.: 8 U 92/09

Bibliographie

- Gericht

- OLG Celle

- Datum

- 17.11.2009

- Aktenzeichen

- 8 U 92/09

- Entscheidungsform

- Beschluss

- Referenz

- WKRS 2009, 41682

- Entscheidungsname

- [keine Angabe]

- ECLI

- ECLI:DE:OLGCE:2009:1117.8U92.09.0A

Verfahrensgang

- vorgehend

- LG Hannover - AZ: 6 O 100/07

In dem Rechtsstreit

...

hat der 8. Senat des Oberlandesgerichts Celle durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Glimm, den Richter am Oberlandesgericht Dr. Karczewski und den Richter am Oberlandesgericht Kaufert am 17. November 2009 beschlossen:

Tenor:

Der Antrag der Klägerin auf Gewährung von Prozesskostenhilfe für das Berufungsverfahren wird zurückgewiesen.

Gründe

Die Berufung bietet nicht die gemäß § 114 ZPO erforderliche hinreichende Aussicht auf Erfolg. Das angefochtene Urteil beruht nach dem gegenwärtigen Sach- und Streitstand weder auf einem Rechtsfehler im Sinne von §§ 513 Abs. 1, 546 ZPO, noch rechtfertigen die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Entscheidung. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch gemäß §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 49 VVG a.F. in Verbindung mit §§ 18 Nr. 1, 24 VHB 92 zu.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob nach der erstinstanzlich durchgeführten Beweisaufnahme der Eintritt eines Versicherungsfalles bewiesen ist. Jedenfalls ist die Beklagte gemäß §§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG a.F. in Verbindung mit § 21 Ziff. 1c), Ziff. 3 VHB 92 leistungsfrei, weil die Klägerin der zuständigen Polizeidienststelle nicht unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen zur Verfügung stellte.

1. Der Versicherungsnehmer genügt seiner Obliegenheit durch die Erstellungen eines Verzeichnisses der entwendeten Gegenstände mit der jeweiligen Angabe des Neuwerts. Die Liste dient dem Zweck, die Fahndung zu erleichtern und den Versicherer vor einer unberechtigten Inanspruchnahme zu schützen. Der Versicherungsnehmer soll sich zum Schadenumfang frühzeitig festlegen müssen, um zu verhindern, dass der Schaden nachträglich zu Unrecht aufgebauscht wird. Die Gegenstände müssen deshalb durch den Inhalt der Aufstellung genau bezeichnet werden und individualisierbar sein (vgl. BGH NJW-RR 1996, 981; OLG Köln VersR 2008, 917; OLG Köln VersR 2005, 1531). Allgemeine Angaben genügen den Anforderungen an eine bei der Polizei einzureichende Stehlgutliste hingegen nicht.

Zutreffend hat das Landgericht die Erstellung einer den Anforderungen entsprechende Stehlgutliste verneint. Dabei ist bereits offen, ob die Klägerin für die Polizei überhaupt eine wie auch immer geartete Liste der abhanden gekommenen Gegenstände erstellte. Eine schriftliche Aufstellung nahm sie unstreitig nicht vor. Aber auch soweit sie den ermittelnden Polizeibeamten gegenüber detaillierte Angaben zum entwendeten Schmuck gemacht haben will, genügt der Inhalt der Angaben weitgehend nicht den Anforderungen an die Individualisierung der entwendeten Sachen. Welche Details die Klägerin den Polizeibeamten mitgeteilt haben will, hat sie erstmals mit Schriftsatz vom 13. Februar 2008 vorgetragen. Danach habe sie die Schmuckstücke erwähnt, die in der Klageschrift aufgelistet seien.

In der Klageschrift hat sich die Klägerin allerdings auf pauschale Angaben ohne eine nähere Beschreibung beschränkt. So heißt es dort, dass der Klägerin drei gewundene Armbänder, ein Kettenanhänger, ein Ring, zwei Paar Ohrringe, eine Halskette, vier Anstecker mit der Aufschrift M.... ein Schmuckset (Kette Ohrring, Ring, Knöchelreif) und ein Armreif mit Namensaufdruck gestohlen worden seien.

Dies genügt nicht, um etwaig aufgefundenen Schmuck als Eigentum der Klägerin zu identifizieren. An einer hinreichenden Individualisierung mangelt es auch im Hinblick auf die bei den vier Ansteckern vorhandene Aufschrift M...., weil es sich hierbei nicht um einen individuellen Namenszug handelt, sondern um eine dem islamischen Kulturkreis stammende Redensart.

Eine nähere Individualisierung wäre der Klägerin auch möglich gewesen. So wiesen laut Angaben des Ehemannes der Klägerin gegenüber dem Gutachter diverse Schmuckstücke den eingravierten Namen der Klägerin auf. Weiter hätte bei der Halskette die Schließe beschrieben werden können. Darüber hinaus hätten Angaben zur Art der Verarbeitung gemacht werden können. Bei dem Anhängern wäre eine nähere Beschreibung von Form und Größe in Betracht gekommen.

Lediglich der Namensaufdruck auf dem Armreif wäre grundsätzlich geeignet, eine Individualisierung zu ermöglichen. Allerdings ist das Landgericht insoweit nach durchgeführter Beweisaufnahme zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klägerin den ermittelnden Polizeibeamten solche Angaben gerade nicht machte. An diese Feststellungen ist der Senat gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO grundsätzlich gebunden. Dieser Grundsatz erfährt lediglich dann eine Ausnahme, wenn konkrete Anhaltspunkte vernünftige Zweifel an der Richtigkeit oder der Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen zu wecken geeignet sind. Es muss somit eine bestimmte, nicht notwendig überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Vermutung bestehen, dass im Falle einer neuen Beweisaufnahme die erstinstanzlichen Feststellungen keinen Bestand haben werden. Dem kann eine Verletzung von Denkgesetzen, von allgemein anerkannten Erfahrungssätzen, das Verkennen der Beweislast oder dem Übergehen eines entscheidungserheblichen Beweisantrags zugrunde liegen (vgl. BGH NJW 2005, 1583 [BGH 09.03.2005 - VIII ZR 266/03]). Die Klägerin greift mit ihrer Berufung die Beweiswürdigung des Landgerichts an und interpretiert die erhobenen Beweise in ihrem Sinne. Damit kann die Berufung jedoch nicht durchdringen. Die Bestimmung des § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statuiert als Kernstück der Neuordnung die Bindung des Berufungsgerichts an die vom Erstgericht rechtsfehlerfrei festgestellten Tatsachen. Die Berufungsinstanz als vollwertige Tatsacheninstanz gibt es nicht mehr. Erschöpft sich die Berufung in einem Angriff auf die Beweiswürdigung, so muss sie schlüssig konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, die Zweifel an der Richtigkeit der Feststellungen begründen (vgl. Heßler in: Zöller, ZPO, 27. Aufl., § 529 Rn. 3). Das setzt voraus, dass die etwaig bestehenden Zweifel an den erhobenen Beweisen einen Neueinstieg in die Beweisaufnahme gebieten.

Daran fehlt es hier. Zutreffend hat das Landgericht insoweit zunächst auf den Vortrag in der Klageschrift verwiesen, wonach die Klägerin gegenüber den Polizeibeamten lediglich pauschale Angaben über den abhanden gekommenen Schmuck gemacht habe. Später hat sie demgegenüber von detaillierten Angaben gesprochen. Widersprüchlich erscheint auch, dass die Polizeibeamten das Erfordernis einer detaillierten Stehlliste ausdrücklich verneint haben sollen, die Klägerin ausweislich ihres späteren Vortrags den Beamten dann aber gleichwohl die einzelnen Schmuckstücke ausführlich beschrieben haben will.

Unabhängig hiervon hat der Zeuge Sch.... aber auch erklärt, dass er eine entsprechende Beschreibung der Schmuckstücke aufgenommen hätte. Auch hätte er in der Strafanzeige nicht den Diebstahl von lediglich drei Schmuckstücken dokumentiert, wenn ihm tatsächlich eine andere Zahl genannt worden wäre. Die Aussage des Zeugen weist keine Widersprüche auf. Sie wird auch entgegen der Auffassung der Klägerin nicht durch die Aussage des Zeugen S.... in Zweifel gezogen. Soweit der Ehemann der Klägerin ausgesagt hat, die Beamten hätten von den in der Wohnung vorhandenen Fotos von verschiedenen Personen und dem von ihnen getragenen Schmuck ihrerseits Fotografien gefertigt, wurden solche Fotos unstreitig nicht zur Ermittlungsakte genommen. Hätte der Zeuge Sch.... solche Bilder mit dem Ziel einer näheren Individualisierung des entwendeten Schmucks aber tatsächlich gefertigt, hätten sich diese in der Ermittlungsakte befinden müssen. Der Zeuge Sch.... hat im Übrigen auch erklärt, dass regelmäßig keine Fotos von Fotos gefertigt würden, sondern dass im Falle eines entsprechenden Einverständnisses die Originale mitgenommen würden. Das ist auch sachdienlich, weil durch die Ablichtung von Fotos die Qualität leidet und die Erkennbarkeit der abgebildeten Gegenstände erschwert wird.

Die Aussagen des Ehemannes der Klägerin zur weiteren Individualisierung des Schmucks sind ausgesprochen pauschal geblieben. So hat sich der Zeuge auf die Aussage beschränkt, er und seine Frau hätten gesagt, was geklaut worden sei. Welche Angaben dabei aber genau gemacht wurden, hat der Zeuge nicht angegeben. Die Wahrnehmungen des Zeugen zum Inhalt der geführten Gespräche begegnen auch deshalb Bedenken, weil dieser der deutschen Sprache allenfalls eingeschränkt mächtig ist und zu seiner Vernehmung vor dem Landgericht ein Übersetzer hinzugezogen werden musste.

Unter diesen Umständen hat die Klägerin keine Gesichtspunkte aufgezeigt, die eine Wiederholung der Beweisaufnahme gebieten würden.

2. Bei der Obliegenheit zur Erstellung einer Stehlgutliste für die Polizei handelt es sich um eine spontan zu erfüllende Pflicht. Eine Belehrung des Versicherers über diese Obliegenheit ist grundsätzlich nicht erforderlich. Vielmehr ist zu erwarten, dass jeder Versicherungsnehmer sich im Schadensfall selbst über die einschlägigen Bestimmungen unterrichtet, was bei der für jedermann verständlichen Obliegenheit des Einreichens einer Stehlgutliste bei der Polizei auch ohne Weiteres möglich ist (vgl. OLG Celle ZfS 2007, 637 [OLG Celle 25.10.2006 - 8 W 76/06]; OLG Köln VersR 2004, 1453).

Soweit der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 17. September 2008 (NJW 2008, 3643 [BGH 17.09.2008 - IV ZR 317/05]) eine Belehrungspflicht bejaht hat, ist die vom BGH behandelte Konstellation nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar. Der BGH hat unter Berücksichtigung von Treu und Glauben als Ausnahme vom sonst geltenden Regelfall eine Hinweispflicht des Versicherers für den Fall bejaht, dass dieser gegenüber dem Versicherungsnehmer den Anschein erweckt, eine Stehlgutliste müsse nicht eingereicht werden. Ein solcher Anschein besteht, wenn der Versicherer konkret die für die Prüfung des Versicherungsfalles erforderlichen Unterlagen bezeichnet, die gegenüber der Polizei einzureichende Stehlgutliste dabei aber nicht erwähnt.

Dass die Beklagte im vorliegenden Fall einen solchen Rechtsschein setzte, kann dem Vortrag der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin nicht entnommen werden. Im Gegenteil wurde im Schadenanzeigeformular der Beklagten ausdrücklich danach gefragt, ob eine komplette Liste der entwendeten Teile bei der Polizei eingereicht wurde, was die Klägerin der Wahrheit zuwider bejahte. Im Hinblick auf die Angaben der Klägerin war die Beklagte auch nicht verpflichtet, diese auf die Notwendigkeit einer bei der Polizei einzureichenden Stehlgutliste ausdrücklich hinzuweisen (Bl. 60 d.A.).

Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob der Zeuge Sch.... der Klägerin darüber hinaus ein Merkblatt aushändigte und die Klägerin hierin gesondert um die Erstellung einer Stehlgutliste für die Polizei gebeten wurde. Vorsorglich weist der Senat allerdings darauf hin, dass in dem Fall ohnehin keine Notwendigkeit einer weitergehenden Hinweiserteilung durch die Beklagte bestanden hätte (vgl. OLG Celle OLGR Celle 2009, 327).

3. Das Erfordernis des Einreichens einer Stehlgutliste bei der Polizei entfällt auch nicht dadurch, dass die Klägerin stattdessen der Beklagten ein Verzeichnis der gestohlenen Sachen zukommen ließ. Hierbei ist abermals fraglich, inwieweit die entwendeten Gegenstände hinreichend individualisiert wurden. Unabhängig davon bestehen die Obliegenheiten zur Einreichung von Schadenslisten bei der Polizei und bei dem Versicherer gemäß § 21 Ziff. 1c) und e) VHB 92 aber auch nebeneinander. Die Obliegenheit zum Einreichen einer Stehlgutliste auch bei der Polizei verfolgt nämlich - wie oben dargelegt - zum einen den Zweck, der Polizei eine erfolgversprechende Fahndung zu ermöglichen und damit den Schaden des Versicherers zu vermindern. Darüber hinaus soll der Versicherungsnehmer veranlasst werden, den eingetretenen Schaden zeitnah zu ermitteln und sich insoweit frühzeitig festzulegen, um die Hemmschwelle für vorgetäuschte Schäden und nachträgliche Aufbauschungen des Schadens zu erhöhen. Ferner besteht nur so die Möglichkeit, dass etwa beim Auftauchen der Gegenstände in anderem Zusammenhang seitens der Polizei eine Zuordnung zu gerade diesem Fall vorgenommen werden kann.

4. Steht die Verletzung einer Obliegenheit fest, wird der entsprechende Vorsatz des Versicherungsnehmers gemäß § 6 Abs. 3 VVG a.F. vermutet. Diese Vermutung hat die Klägerin nicht widerlegt.

Die Klägerin kann sich in diesem Zusammenhang nicht auf die angebliche Behauptung der ermittelnden Polizeibeamten berufen, eine detaillierte Stehlgutliste werde nicht benötigt. Das Landgericht hat diese Behauptung nicht für bewiesen erachtet. Abermals bestehen keine durchgreifenden Zweifel am landgerichtlichen Ergebnis. Der Zeuge Sch.... hat in diesem Zusammenhang erklärt, sich die ihm zugeschriebene Äußerung nicht im Entferntesten vorstellen zu können. Der Zeuge S.... hat sich zu dieser Frage nicht geäußert, sodass die Klägerin den ihr obliegenden Beweis nicht geführt hat.

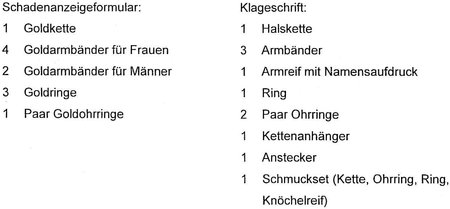

Vorsorglich weist der Senat darauf hin, dass auch im Hinblick auf den Umfang der abhanden gekommenen Gegenstände Zweifel bestehen. So divergieren die von der Klägerin im Schadenanzeigeformular und in der Klageschrift bezeichneten Schmuckstücke nicht unerheblich:

Divergenzen bestehen auch zu den Feststellungen in der Strafanzeige. Danach seien nur drei Schmuckstücke entwendet worden. Hierauf kommt es aber aufgrund der Leistungsfreiheit der Beklagten aufgrund einer Obliegenheitsverletzung im Ergebnis nicht an.